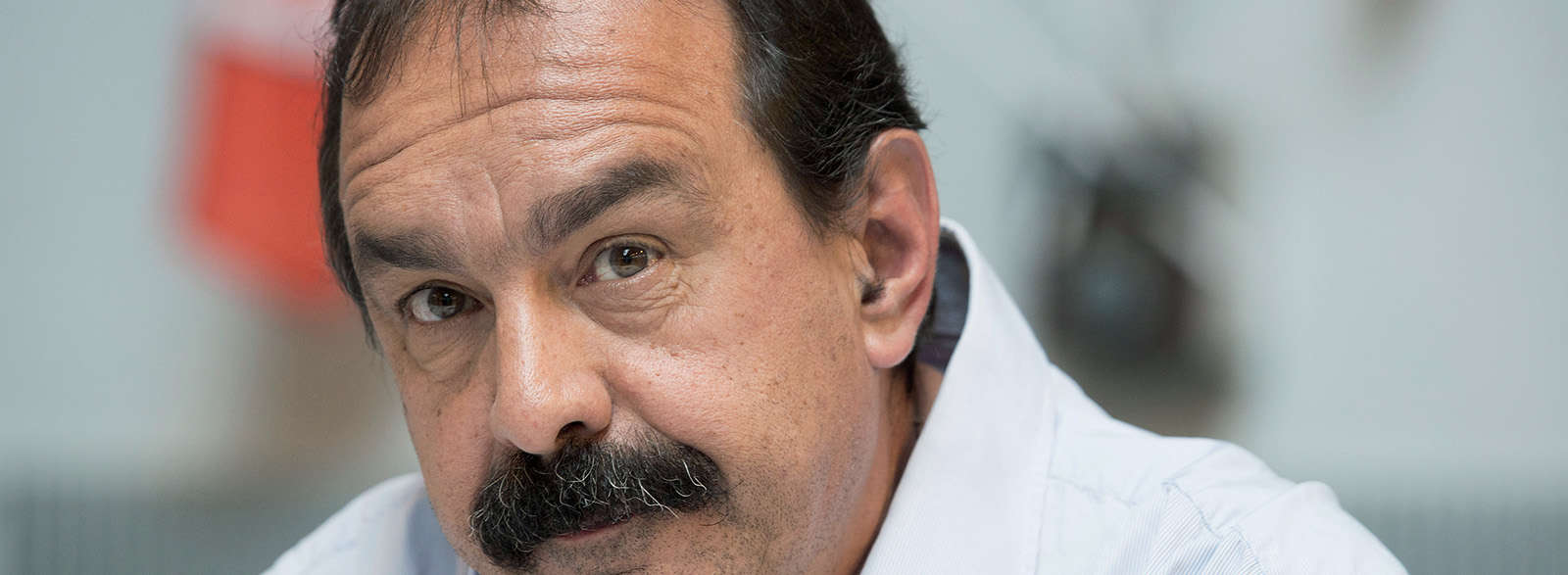

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, se confie sans détours sur les défis du syndicalisme et le mouvement des gilets jaunes.

Et maintenant, l’acte syndical ? La CGT a décidé de ne plus attendre l’unité pour appeler, pour la première fois depuis le début du mouvement des gilets jaunes, à la mobilisation des salariés, dans la rue et par des assemblées générales et des grèves, partout où c’est possible. Rendez-vous est pris pour le 5 février. L’occasion d’un examen de conscience exigeant avec Philippe Martinez, qui revient pour Politis sur un mouvement qui éclaire d’un jour nouveau les difficultés de la désormais deuxième organisation syndicale française.

Les gilets jaunes rejettent les appartenances syndicales, mais portent des revendications qui seraient du ressort des syndicats. Comment abordez-vous ce paradoxe ?

Philippe Martinez : Il est difficile d’avoir une analyse précise sur ce mouvement, parce qu’il évolue constamment. En conséquence, notre position a elle aussi évolué. Tout est parti d’une revendication très particulière qui n’est pas seulement celle des salariés : le refus de la hausse des taxes sur le carburant. Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du Medef, en a d’ailleurs profité pour revendiquer la suppression de toutes les taxes, c’est-à-dire, selon lui, les cotisations sociales… Le mouvement, ensuite, a plutôt évolué dans le bon sens, et nous n’éprouvons absolument aucune gêne. Des salariés et des chômeurs qui se réunissent et considèrent que l’action collective est une solution face à une élite qui ne considère que les démarches individuelles, c’est forcément positif. Et quand je lis leurs revendications – hausse du Smic, justice fiscale, service public –, je me dis que nous ne pouvons qu’y être favorables.

Donc nous observons attentivement ce mouvement, même si tout n’est pas positif en son sein. Certaines choses sont même inacceptables, et je pèse mes mots. Comme lorsque des gilets jaunes ont livré des migrants à la police. La CGT combattra ce type de faits, d’où qu’ils viennent.

Ensuite, l’absence d’organisation rend toute démarche difficile vis-à-vis du mouvement. Une intersyndicale, par exemple, n’est pas possible. Cela ne peut se faire que rond-point par rond-point. Nous le répétons donc depuis deux mois : il faut aller discuter partout où c’est possible, essayer de faire des choses ensemble. Il y a des endroits où cela avance, d’autres où c’est plus compliqué. Je l’ai moi-même expérimenté en allant sur un rond-point où, le matin, on m’invitait, mais où on ne voulait plus me voir le soir ! Parce que les occupants avaient changé entre-temps.

Ensuite, ces événements sont aussi le reflet de nos difficultés, dont nous avons fait l’analyse : il y a des gens qui n’ont jamais vu de syndicalistes, comme des chômeurs, des retraités ou des salariés de petites boîtes. Et si beaucoup n’ont jamais fait grève, c’est souvent parce qu’on ne le leur a jamais proposé. Il y a aussi des syndiqués de la CGT qui sont parmi les gilets jaunes et qui considèrent que la CGT n’est pas l’organe idéal pour agir. Ils nous perçoivent comme trop institutionnels et pas assez revendicatifs. J’avais beaucoup insisté sur ce problème de l’institutionnalisation du syndicalisme au congrès de 2016. Notre constat était juste et nous n’avons pas encore opéré les équilibres nécessaires.

Une partie de votre base vous appelle à prendre plus d’initiatives pour amplifier la mobilisation. Que répondez-vous ?

Il faut se souvenir que nous avons appelé à la mobilisation dès le 9 octobre, avec Force ouvrière et Sud. En raison des problèmes internes à Force ouvrière, le processus a été perturbé. Un mois après, les gilets jaunes sont apparus. Il est d’ailleurs surprenant que, parmi nos opposants, beaucoup tombent en admiration devant des gens qui font globalement la même chose que nous, portant des revendications que nous avons défendues à 80 %, alors qu’un mois avant ces mêmes personnes disaient que nous exagérions !

Nous ne sommes pas débordés sur notre gauche. Je pense que si nous avions bénéficié de la même publicité que les gilets jaunes pour la préparation de nos journées d’action et leur couverture, avec des caméras aux quatre coins de France, en direct pendant vingt heures d’affilée, cela aurait forcément fait venir plus de monde. Nous avons vécu le même phénomène en 2016 [quand des appels contre la loi El Khomri surgissaient hors du champ syndical, NDLR]. Mais nos cortèges réunissaient plus de monde.

Certaines voix se sont élevées pour vous reprocher d’avoir appelé seuls à manifester le 5 février. L’unité syndicale est-elle votre objectif ?

Nous avons eu des contacts avec les deux autres principales confédérations de France [la CFDT et Force ouvrière, NDLR], y compris avec rédaction d’un texte. Au dernier moment, ça n’a pas pu se faire, mais je ne peux pas vous dire pourquoi, car je ne le sais pas !

D’autres journées suivront-elles celle du 5 février ?

Il faut travailler dans la continuité. Je pense aussi que, même si l’action des gilets jaunes sur les ronds-points est positive, le Medef est trop tranquille. Dans un pays où les 40 plus grandes entreprises versent 57,4 milliards d’euros à leurs actionnaires, il ne faut pas uniquement frapper à la porte du gouvernement. Ce sont les patrons qui accordent les augmentations de salaire. Et c’est le CAC 40 qui dicte la politique sociale du pays, qui bloque les négociations sur l’assurance-chômage et qui demande, sur le dossier des retraites, que nous travaillions plus longtemps. Ce sont ces entreprises qui développent la précarité et qui payent le moins d’impôts.

Faut-il aller vers une grève générale ?

Une grève générale, ça ne veut rien dire ! C’est un mythe. Même en 1968, il n’y a pas eu d’appel à la grève générale. Il s’agissait de grèves en cascade, qui ont fini par faire boule de neige. Il faut donc travailler à une généralisation des grèves dans toutes les entreprises. Cela suppose d’aller à la porte de chacune, de discuter, d’entendre les problèmes.

Nous avons donc lancé le « véritable débat national », avec des cahiers d’expression revendicative. Car un débat, ce n’est pas réunir 600 maires en bras de chemise dans une salle pour dérouler son programme. Nous voulons de véritables débats dans les entreprises. Quant aux dates de mobilisation, nous voulons continuer de privilégier l’unité syndicale, parce qu’elle est réclamée. Je ne comprends pas qu’au niveau des organisations syndicales, au regard de la situation exceptionnelle dans le pays, nous n’arrivions pas à mettre de côté ce qui nous oppose pour nous rassembler. Sur les salaires, la justice fiscale, la conception des services publics, nous sommes d’accord !